コンサルタントブログ

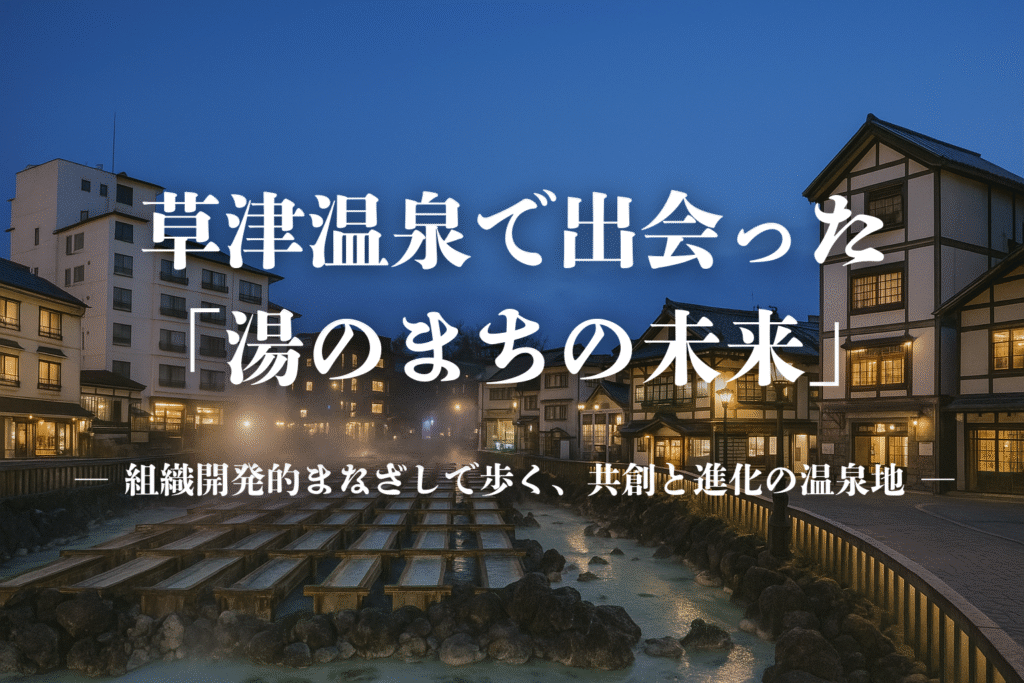

草津温泉で出会った「湯のまちの未来」 ― 組織開発的まなざしで歩く、共創と進化の温泉地 ―

2025.07.08ブログ

湯けむりの向こうに見えた「まちという組織」

週末、草津温泉を訪れた。圏央道から関越道を経て高崎ICで降り、一般道を北上。途中、4つの道の駅に立ち寄りながら、地域の営みや季節の空気を感じる旅となった。草津の中心、湯畑に着くと、そこはまさに“湯のまち”の心臓部。湯けむりと硫黄の香り、観光客の熱気、そしてインバウンドの姿も多く見られた。まちは活気に満ちていたが、同時に「観光地としての草津」と「暮らしの場としての草津」が、絶妙なバランスで共存しているように感じた。

「泉質主義」という価値観の共有

草津には「泉質主義」という言葉がある。これは単なる観光キャッチではなく、まちのアイデンティティであり、共通の価値観だ。強酸性・自然湧出量日本一・殺菌力の高さ――この“湯の力”を信じ、守り、伝えるという姿勢は、まさに組織開発における「価値観の明確化と共有」に通じる。湯畑周辺には、立ち寄り湯やレストラン併設の施設が多く、宿泊者以外の観光客も気軽に温泉文化に触れられる。境界を開き、外部との接点を持つことで、まちは常に新しい刺激と学びを得ているように見えた。

湯もみショーの休止に見る「構造の再設計」

残念ながら、名物の湯もみショーは改装中で見られなかった。だが、これは単なる一時的な中断ではなく、「伝統の再構築」=レガシーの再設計とも捉えられる。変化を恐れず、未来に向けて構造を見直す姿勢は、組織開発における「変容のプロセス」に他ならない。

スキー場と白根山に見る「通年型組織」への進化

2日目は草津温泉スキー場へ。夏でもゴンドラが運行し、ジップラインや展望台へのアクセスが整備されていた。火山活動の影響で展望台は閉鎖中だったが、山頂付近では雪渓が残り、気温は23℃と快適だった。ここでも感じたのは、「季節依存型の組織」から「通年型の組織」への進化である。スキー場というリソースを、冬だけでなく夏にも活かす。これは、組織の資源を再定義し、柔軟に活用するというOD的視点に通じる。

草津という「学習する組織」

草津のまちは、単なる観光地ではない。湯を守り、まちを育て、未来を見据える人たちが、日々対話を重ねている。旅館の女将たちが立ち上げた「湯の華会」や、住民と行政の協働によるまちづくりの取り組みは、まさに「対話と共創による変容」の実践だ。草津は、「学習する組織」として、静かに、しかし確実に進化している。

観光地としての華やかさの裏に、100年先を見据えた静かな情熱が流れている。

組織開発者としての気づき

今回の旅で改めて感じたのは、まちもまた「組織」であるということ。そして、そこに関わる人々が、共通の価値観を持ち、対話を重ね、変化を受け入れながら未来をつくっている限り、その組織は生き続ける。草津は、温泉地である前に、人のまち。

次は、冬の雪景色の中で、またこのまちを歩いてみたい。

そして、湯けむりの向こうにある「未来のまちづくり」に、もう一歩深く触れてみたいと思う。

実施プログラムについてご質問やご相談等ございましたら

下記にてご連絡くださいませ。